「家族の窃盗は罰せられないから、他人が安心」は嘘

家族が家族の後見人になるのが制度上の大原則です。家族といっても、配偶者がいれば配偶者が、配偶者がいなければ子供が後見人になるのが原則です。家族以外の人が後見人になるのは、家族がいない場合や病気などで後見人の仕事ができない場合に限定されています。

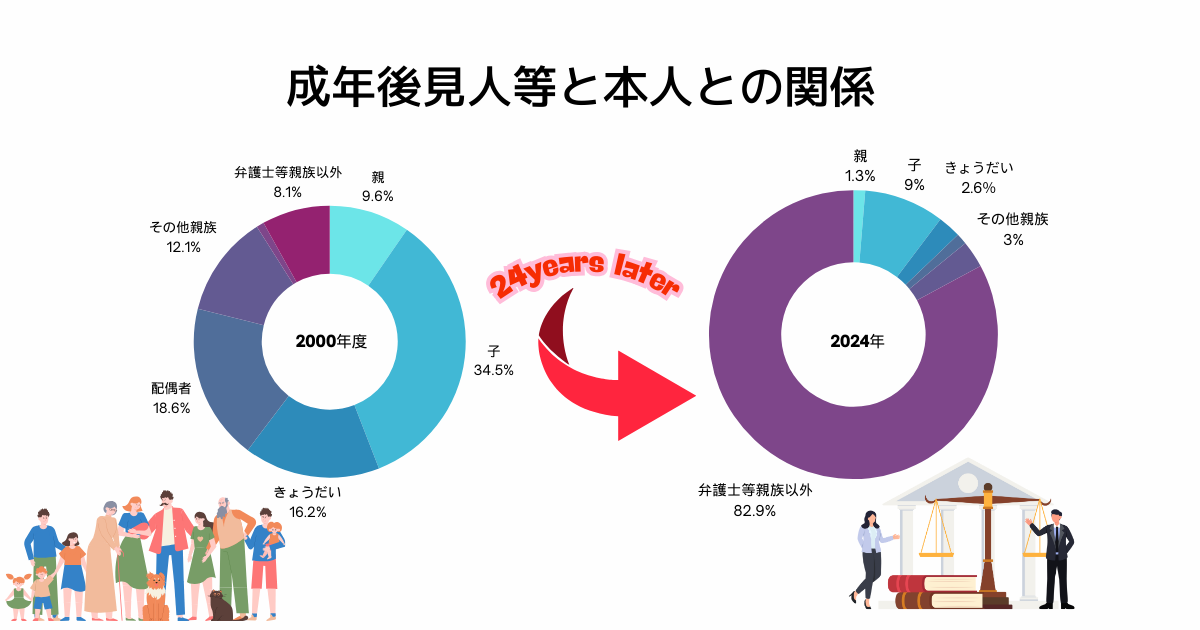

「後見人になる」といっても家庭裁判所が選ぶことになっているので、正確には、家庭裁判所は家族を家族の後見人にするのが大原則となります。実際、制度が始まった2000年、家庭裁判所は9割以上の割合で家族を後見人に選びました。

しかし、ここ数年は、家族が2割未満、家庭裁判所に営業登録している弁護士等が8割以上の実態になっています。これについて、家庭裁判所と弁護士会等は、「親族が後見人になると使い込みをするから弁護士等がいい」と、原則である運用の変更を正当化していますが、この理屈は通りません。というのも、2011年、後見人が親族であっても、刑法の親族相盗例(刑法第244条)は適用しないという最高裁の判例が出たからです。つまり、使い込めば、当然、罰せられるということです。

親族相盗例とは

(親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(不動産侵奪)

第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

福島で起きたこの事案の詳細は割愛するとして「家族が後見人の場合、泥棒しても、刑法の親族相盗例が適用され、無罪放免になるから、家族を後見人にするのは良くない」というなら家族を後見人にすることは多少ためらわれるでしょうが、後見人となって盗ったら捕まるのだから家族だろうが他人だろうが関係ないのです。

弁護士後見人の業務「施設にお金を振り込むだけ」が半数、高い報酬に見合わない

また、家族のほとんどは、後見人の仕事を無料でするので、有料で、しかも比較的高額な弁護士等を後見人にする理由はありません。内容面でも弁護士等が後見人である理由はなくなりました。一昨年、日本弁護士会の調査で「弁護士後見人の半分が、施設等にお金を振り込む手続き以外のことをしていないこと」が明らかになりました。残りの半分の仕事を見ても、不動産を売るとか、相続をする程度でした。この程度のことは、常識があれば誰でもできる仕事です。相続税のことで税理士を使う人がいるかもしれませんが、家を売るのに弁護士を使う人がいるでしょうか。皆さんは、家を買ったり売ったりするのに弁護士を使いますか?

弁護士を後見人等に選ぶ合理的根拠はなし

こう考えると、弁護士が後見人である合理的理由は全くありません。親族を後見人にするという原則に運用を戻すだけで、適正な運用に落ち着くと思います。むしろ、使い込む親族を後見人してしまえば、親族相盗例が適用されなくなり、かえって使い込めなくなるので効果的と言えるかもしれません。要するに、①弁護士に頼むと家庭裁判所が楽できる、②弁護士は多少のお金になる、だから、③親族を後見人にしない、ということなのでしょう。